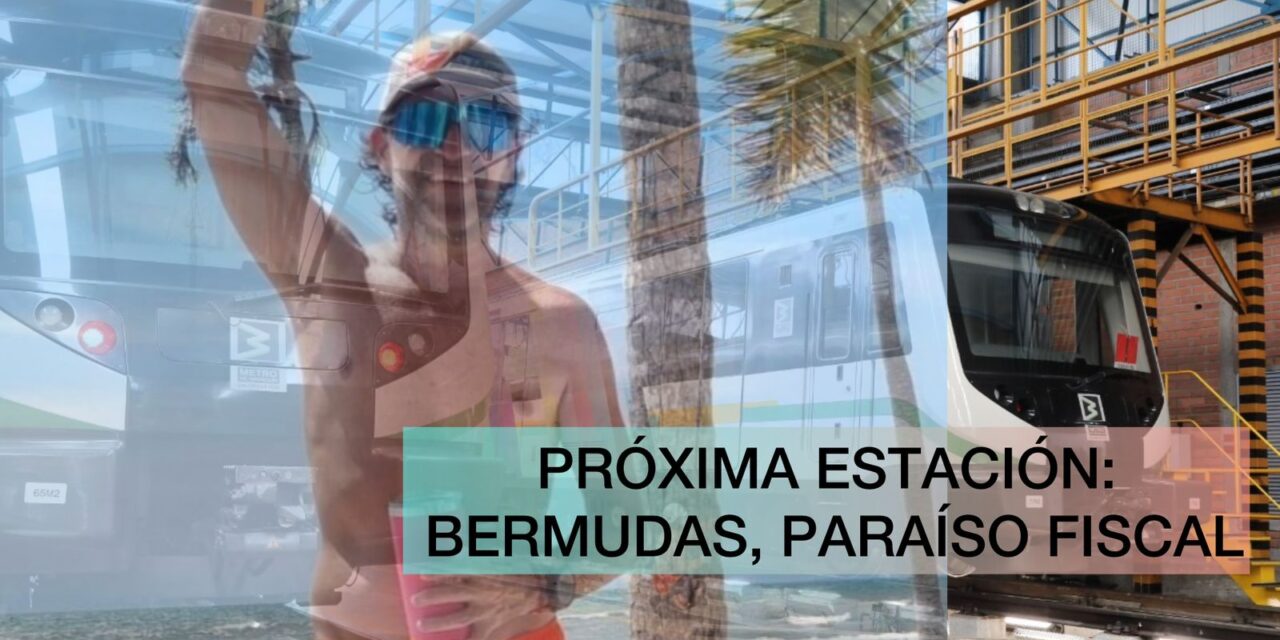

La creación de una sociedad filial del Metro de Medellín con domicilio en Bermudas no es un hecho menor ni un simple movimiento administrativo. Es una decisión política de alto impacto, con consecuencias jurídicas, fiscales e institucionales que redefinen la relación entre una empresa pública estratégica y los mecanismos de control del Estado colombiano.

Aunque la iniciativa fue autorizada por el Concejo de Medellín bajo el argumento de cumplir la normativa vigente, el fondo del asunto va mucho más allá de la legalidad formal. La pregunta central no es si la operación es posible en abstracto, sino para qué y con qué efectos reales se traslada parte de la estructura financiera y contractual del Metro a una jurisdicción offshore.

Bermudas, independientemente de su clasificación técnica, es una jurisdicción que permite estructuras societarias con altos niveles de flexibilidad contractual, sometidas principalmente al derecho privado internacional. En la práctica, esto implica que operaciones asociadas a la filial podrían quedar por fuera del régimen de contratación pública colombiano, especialmente de la Ley 80, reduciendo la exigencia de licitación pública, publicidad y control preventivo.

Este punto es neurálgico. No se trata de un debate ideológico, sino de arquitectura institucional. Cuando una empresa 100 % pública desplaza parte de su operación a un vehículo societario extranjero, el control fiscal, disciplinario y ciudadano se vuelve más difuso, más costoso y menos efectivo. La Contraloría, la Procuraduría, la Personería y la Fiscalía conservan competencias formales, pero enfrentan barreras prácticas adicionales para ejercerlas con la misma intensidad y oportunidad.

El contexto agrava las dudas. Esta decisión se suma a modificaciones previas al gobierno corporativo del Metro de Medellín implementadas durante la administración del alcalde Federico Gutiérrez, reformas que ya habían sido cuestionadas por concentrar decisiones estratégicas, debilitar contrapesos y reducir la trazabilidad de responsabilidades. Visto en conjunto, el movimiento hacia Bermudas no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una reconfiguración silenciosa del modelo de control de la empresa.

Desde el Concejo se ha sostenido que Bermudas no es un paraíso fiscal y que basta con cumplir la normativa aplicable para evitar riesgos. Ese argumento, sin embargo, elude el núcleo del problema. El debate no es solo tributario ni de cumplimiento formal, sino democrático: ¿es legítimo trasladar funciones clave de una empresa pública a una jurisdicción extranjera sabiendo que ello limita el escrutinio ciudadano y la vigilancia directa sobre recursos que pertenecen al patrimonio colectivo?

El Metro de Medellín no es una empresa cualquiera. Es un activo de interés nacional, construido con recursos públicos, símbolo de gestión y transparencia, y columna vertebral de la movilidad regional. Precisamente por eso, cualquier alteración en su estructura de control debería elevar —no reducir— los estándares de vigilancia, publicidad y rendición de cuentas.

El precedente es quizás el aspecto más inquietante. Si una empresa emblemática como el Metro puede externalizar parte de su operación a una jurisdicción offshore bajo el argumento de eficiencia o flexibilidad, ¿qué impide que otras empresas públicas adopten esquemas similares? El riesgo no es únicamente financiero. Es institucional: un Estado que, paso a paso, renuncia a su capacidad efectiva de control sobre su propio patrimonio.

No se trata de afirmar, sin prueba, que haya ilegalidad o corrupción. Se trata de advertir que la legalidad mínima no equivale a legitimidad democrática. Las empresas públicas no son plataformas financieras ni laboratorios de ingeniería societaria. Son instrumentos al servicio del interés general, y cualquier decisión que altere su control debe superar el más alto estándar de justificación pública.

En este caso, las explicaciones han sido insuficientes. Y cuando se trata del Metro de Medellín, la falta de claridad no es un detalle: es una alarma.